2024年12月以降、個人で老後資金を準備するための制度である確定拠出年金の制度が改正され、

上手く活用すれば減税額が大幅アップする可能性が広がることになりました。

長期投資家としては見逃せないニュースだね!

確定拠出年金は個人型であるiDeCo(イデコ)と企業型である企業型DCが存在しますが、

金額の大小はあれどそのいずれにも減税メリットが増えることになります。

今まで確定拠出年金に着目しておらず新NISAの活用だけをしていた方も、

今回のニュースを聞いて確定拠出年金の活用を検討し始めた方もいるのではないでしょうか?

既にどちらも活用している方でも、今回のニュースから確定拠出年金と新NISAのどちらを優先すればよいか悩む人も多いと思われます。

今回の記事では確定拠出年金と新NISAのどちらを優先すればよいか、見解を述べたいと思います。

【PR】スキマ時間で収入の柱を作る投資講座

★スマホ&倍速で視聴可能!

>>バフェッサ無料投資講座で学ぶ

無料講座に登録しても、有料会員の登録は別にあるので安心して気軽に動画を受け取ってね!

倍速で視聴可能です!

【お知らせ】私のバイブルが今なら完全無料で読めます!!

”わたしたちはお金持ちになりたいわけではありません。幸せになりたいのです。”

家計管理メソッド「クォーターグリットシステム」の実践ガイドブック!

基本となる家計管理スキルはこの1冊で手に入るので、幸せで豊かな人生を少なくともお金で諦めないために読むべきおススメの1冊です。

電子書籍としてKindle Unlimitedなら30日間無料または3ヶ月99円で読めます!しかも他の500万冊の書籍も対象!!

試して合わなければ無料期間中に解約も可能です♪

iDeCoのメリットとデメリット

まずiDeCoをはじめとする確定拠出年金のメリットとデメリットのおさらいです。

既にご存じの方はこの章は読み飛ばしても構いません。

メリット1:掛け金が全額所得控除される

新NISAに無いかなり大きなメリットとしては、確定拠出年金へ拠出した掛け金が全額所得控除されることが挙げられます。

ご存じの人も多いかと思いますが、日本は課税所得額に応じて課税金額が変わる累進課税が適用されます。

課税所得は、所得税の対象になる所得のことです。 1年間のすべての収入から、経費や所得控除などを差し引くことで、課税所得が計算できます。

課税所得額に対して累進課税が適用され、

例えば記事執筆時点だと330万円超695万円以下の課税所得には20%の所得税がかかります。

確定拠出年金の掛け金が全額所得控除されると、この課税所得を減らすことができ、結果支払う税金を減らすことができるという仕組みです。

このメリットを生むことで、国は国民に対して確定拠出年金を活用してもらうように誘導しているわけです。

メリット2:運用益は全額非課税

新NISAと同様に運用益は全額非課税になります。

確定拠出年金の運用中は確定拠出年金の中で投資信託などを売却することができるのですが、その時の売却時に発生していた利益には税金がかかりません。

※ただし現金として受け取り時には課税されます。(次節以降で解説)

デメリット1:老後まで引き出せない

iDeCoの大きなデメリットは一旦拠出した掛け金も、それによって生まれた運用益も老後(記事執筆時点では60歳以降)まで現金として引き出せないことです。

つまり資金が長期間ロックされるということで、

例えば20歳の人は60歳まで40年間も確定拠出年金の資金は確定拠出年金以外で使用することはできません。

老後資金を形成するための制度なので当然といえば当然ですが。

もし急に大きな出費があり、資金を工面できない状況になっても、確定拠出年金の資金を使用することができません。

また確定拠出年金の制度が改悪された場合もすでに拠出した掛け金を「辞める」ことは出来ないため、国によって当初想定していたメリットを享受できないリスクも存在します。

これが多くの方が資金ロックを恐れる理由です。

デメリット2:受け取り時に課税される

これはデメリットというより、そういう制度だという話ですが、

iDeCoは新NISAと異なり、受け取り時に課税されます。

退職所得に応じた累進課税が適用されます。運用益だけではなく元本である掛け金も含めたすべての金額が計算の対象です。

ただし退職所得には大きな税制優遇が存在します。一番大きなものは退職所得控除が適用可能なことです。

これによりiDeCoの受け取り時にかかる税金を大幅に削減することが可能です。

退職所得控除額の計算

退職所得控除額 = 40万円×加入年数(20年まで)+70万円×(加入年数-20)

加入年数30年の場合は、40万円×20+70万円×10=1500万円

※会社退職金の場合は加入年数を勤続年数に読み替え

もし加入年数30年の方の受け取り時の確定拠出年金の総額が1500万円以内であれば、支払う税金は0です。

溢れた場合は課税されますが、そのまま累進課税率が適用されるわけではなく、溢れた分に1/2を乗じた額に税率が課されます。

例えば総額が2000万円で加入年数30年の場合は、溢れた500万円の半分の250万円が確定拠出年金の退職所得になります。

受け取り時に税金がかかるといっても、かなり退職所得を減らすことができてからの課税となることは認識しておきましょう。

これが多くの方を悩ます要因なのですが・・・

iDeCoにおススメな証券会社はこちら!!↓↓

iDeCo大改正の内容

2024年12月以降に予定されているiDeCoをはじめとする確定拠出年金の大改正の内容は、

掛け金の上限が大幅に引き上げられることです。

掛け金の上限が引き上げられると、より多くの所得控除を受けることができ、それに応じた減税を受けることが可能になります。

今回の大改正は活用する国民にとってはメリットになります。

さらに減税を受けて手取りとして残った資金を新NISAなどで投資をすれば、複利の力でかなりの資産形成を行うことが可能になります。

それを考慮するとかなりのメリットということです。

iDeCoと新NISAどちらを優先するか

今まで説明してきた通り、iDeCoには受け取り時に税制優遇があり、その額によって税金を一切支払うことなく、しかも拠出時の所得控除と運用時非課税のメリットを受けられます。

しかし、どのくらいの税金がかかるか、あるいはかからないかはその人の状況によって異なるケースバイケースであり、

残念ながら各個人に正確にどちらが優先かということをお伝えすることはできません…。

毎月の掛け金はいくらにするか、今の年齢はいくつか、勤続年数は何年か、年収はいくらか、想定運用利回りはいくらか、結果的に総額がいくらになるか・・・

など計算するための変数が多すぎるためです。

それによってデメリットの節で説明した退職所得控除額とiDeCo総額が変わるため、支払うことになる税金もケースバイケースになります。

ここが多くの人をiDeCoか新NISAかを悩ませる要因となっているのです。

迷ったら新NISA

考え方の一つとしては、「迷ったら新NISA」です。これは私も賛同することろです。

新NISAの生涯枠は年間最大360万円の総額1800万円あり、最速で埋めようとしても月30万円のつみたてが必要です。

月30万円のつみたてはかなり厳しい水準で、最終的に使い切れないまま運用を終える人が多く存在すると思われます。

仮に現在30歳の方が月3万円つみたての年利回り5%で30年間運用(元本1080万円)したとしても、総額は2400万円を超えることになります。

老後2000万円問題などであげられるような、老後に必要な資金は新NISA枠を使い切ることなく資産形成することができます。

資産運用としては新NISAを活用するだけで十分なのです。

資金が多い人も新NISA

もしiDeCoに満額拠出でき、さらに新NISAでも積み立てできるような資産運用に回せる資金が多い方は、その人のケースで詳細な計算が必要にはなりますが、

少なくないケースで新NISAを優先した方が有利になると考えています。

その理由はiDeCoの総額が大きいと受け取り時に課税される額も大きくなってしまうからです。

例えばiDeCoへの拠出額が月5万円で年利回り5%で勤続年数30年の間運用した果てに退職一時所得として受け取ったとすると、

総額は4100万円程度となり、退職所得控除の1500万円では引ききれない額となります。

課税所得はその半分だとしても、2600万円/2=1300万円もの金額対して数十%の税率が課されるので、数百万円単位で税金が発生することになります。

※拠出時の減税額を加味すると一概にiDeCoが不利だとは言えませんが、ここでは定性的な説明を分かり易くするための例を示すことに過ぎないことを何卒ご理解ください。

しかもiDeCo以外に同時期に会社からの退職金を受け取る方は、その分だけ退職所得控除額を消費しまうため、iDeCoの受け取り時の税金はさらに増えます。

例えば会社からの退職金が1000万円の方で勤続年数30年だと残り1500万円-1000万円=500万円がiDeCoに残された退職所得控除枠になります。

すると(4100-500)÷2=1800万円が課税退職所得となり、さらに累進制で税率も上がる(国税庁HP参照)ので非常に重い税負担となります。

よって少なくないケースで、拠出時の所得減税を手放してでも新NISAで運用して全額非課税で受け取れた方が有利な条件が発生します。

それどころか、iDeCoでの運用が想定よりうまくいった場合は累進性の税率が最大45%となるため(同国税庁HP参照)、

いくら拠出時所得減税があっても、運用益に20%の固定分離課税が課される特定口座で運用した方が有利なケースも出てきます。

ケースバイケースではありますが、運用資金をそれなりに多く確保できる方ほど、新NISAを優先的に使用した方が有利な傾向にあります。

判断の一つの基準は、「新NISA枠を最速で埋め切れる予定があれば並行してiDeCoに拠出」でしょう。

これだと残りは特定口座との比較だけになり、よっぽど多い掛け金と運用益、会社からの多額の退職金がなければiDeCoの方が有利になるので比較的判断が簡単になります。

iDeCoを優先して良い人

逆に今までの議論からiDeCoを優先して良い人とは下記が挙げられます。

- 退職金とiDeCoが退職所得控除枠内で収まる人

- 投資資金を多く確保できないが、老後資金を形成したい人

退職所得控除枠内で収まれば支払う税金は0ですので、運用益が丸々手元に残ることに加え、拠出時の所得控除がある分新NISAより有利です。

また、投資は老後資金に限定する方で、iDeCoの拠出限度額より低い金額しか余剰資金が無い方は新NISAをする必要は薄い可能性が高いでしょう。

※ただし、会社からの退職金が多額でないかに留意してください。

というより新NISAをする余裕がないと言える。

iDeCoが気になるならこちらから!↓↓

随時iDeCoを見直して対処も可能

ここまではiDeCoの掛け金と運用利回りが固定であった場合を想定してきましたが、

何も老後までずっと同じ掛け金と運用を続ける必要はありません。

受け取り時期が近づくに連れて、

iDeCoに拠出と運用を続けていたけれど、どうもこのままだと受け取り時の税金が多くなり新NISAや特定口座で運用した方が有利になりそうだ。

ということが分かってくるはずです。

その時には毎月の掛け金を減額したり、運用中の商品を売却して低利回りのものや、定期預金などの無リスク資産に振り替えればよいのです。

ここで上述した運用時非課税のメリットが生きてくるわけです。

そもそも老後までの何十年の間、iDeCo制度や税制が変わっていることが十分想定されますので、このような定期的な見直しはいずれにしても必要です。

今回の大改正のようなメリット増も現にして起こっていますしね。

皆様の資産形成が成功することを祈っています。

iDeCoを開始するならこの証券会社で!!

iDeCoを始めるにはまずは証券口座を開設しましょう!その後にiDeCo口座の開設が可能になるためです。

既に証券口座をお持ちの方はどこでiDeCo口座を開設するか検討しましょう。

選ぶ証券口座によっては選べる投資商品や手数料が変わってきたり、各社投資をし易い独自のシステムやお得なポイント制度を整備しているためです。

それらは投資リターンに結び付くため、証券口座選びは重要です。

ここから推奨できる2社を紹介しちゃいます!

ネット最大手 “SBI証券”

●SBI証券とは

SBI証券は、1999年にインターネット取引サービスを開始した日本におけるインターネット証券の先駆けです。

常に「業界最高水準のサービス」の実現に努めており、SBIグループ※1は、国内初の証券口座開設数1,000万突破!

※1.SBIグループとはSBI証券、SBIネオモバイル証券、SBIネオトレード証券、FOLIOを指します。

長期的に投資するには信頼できる証券口座で行いたい!!

SBI証券はネット証券では老舗中の老舗。あらゆる方に選ばれている実績があります。

●SBI証券のiDeCoの特徴

1.15年を超える運営実績!加入者数No.1

SBI証券は2005年からiDeCoをご提供し続けており、なんと加入者数は No.1!

初心者の方にも安心して初めることができます。

2.商品ラインナップのこだわり

iDeCoの運用実績が15年を超えるSBI証券では、お客さまのニーズに応えるべく「低コスト」と「バラエティ」にこだわり、厳選した商品ラインナップを提供しています。

3.手数料のこだわり

SBI証券では、加入資格、積立金額、期間等に関わらず、どなたでも運営管理手数料を「無料」で提供しています。

※国民年金基金連合会等が徴収する手数料は発生いたします。

4.サポート体制のこだわり

投資がはじめての方も安心。

SBI証券では、■iDeCo専用WEBサイト、■自社運営の電話サポートサービス ■AIチャットボットなど、お客さまのiDeCo運用を強力にサポートしています。

業界大手だからこその強みの数々だね

SBI証券のiDeCo口座開設をしたい方はこちら↓↓

クレカ積立で存在感を増す”マネックス証券”

マネックス証券はSBI証券と比べてしまうとユーザー数は少ないのですが、それでも有名ネット証券を挙げるとすれば必ず名前が挙がるほどの大手証券会社です。

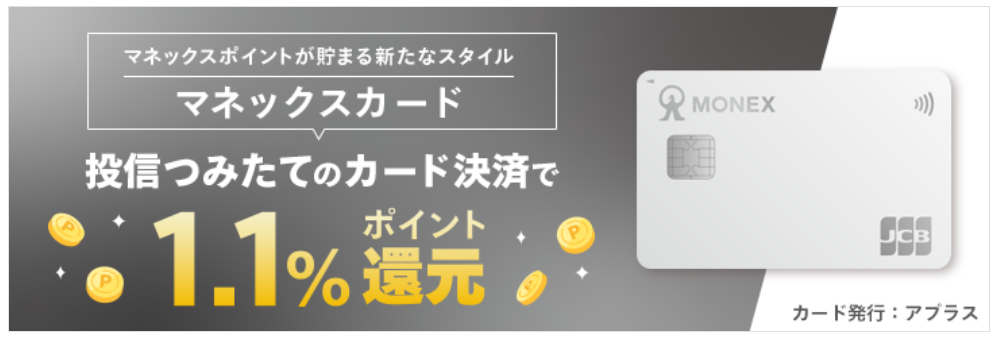

iDeCoには対象外ですが、NISA口座などでの年会費無料クレカによる投信積立でのポイント還元が主要ネット証券で最大の1.1%と証券口座の中で存在感を増しています。

※SBI証券は年会費無料クレカでは最大1.0%

むしろクレカ積立ポイントにおいては一歩先を行っています!

NISAにて最大のクレカ積み立てポイントをゲットしつつ、同じ証券口座でiDeCoを開設するというのは管理面でメリットがあると思います。

証券口座が複数あると今いくら増えているのかなどの計算をするのが面倒なんですよね(実体験)。

以下はマネックス証券からのメッセージです!

—-

『マネックス証券は先進のサービスと、最安水準の手数料でお客様の投資を応援します』

マネックス証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)は、運営管理手数料が完全無料。

また、幅広い選択肢を取り揃えた商品ラインアップにてサービスをご提供いたします。

■マネックス証券の運営管理手数料は「完全無料」

お客様に最良のサービスを提供するため、iDeCoの運営管理手数料を完全無料としました。

マネックス証券のiDeCoや証券総合取引口座の残高・取引等にかかわらず、

無条件に運営管理手数料無料でお取引いただけるほか、

マネックス証券への加入時・移換時の手数料や運用管理機関を

マネックス証券に変更する際にかかる手数料も無料となります。

乗り換え時の手数料が無料!証券口座をマネックス証券にまとめたい方にはメリットだね!

※国民年金基金連合会や事務委託先金融機関(信託銀行)が設定する手数料等が別途かかります。

■幅広い選択肢を取り揃えた商品ラインアップ

幅広い選択肢をコンセプトに、多くの地域やアセットクラス(投資対象資産の種類)に

投資可能な21投資信託・1定期預金の商品を取り揃えました。

iDeCoでは、原則として毎月掛金を拠出して60歳までの長期にわたって積立運用を行うため、

特に投資信託商品においては運用期間中にかかるコストが運用成果に大きく影響します。

加えて、近年、金融商品開発の発展は著しく、低コストのインデックス・ファンドなど、

長期にわたって積立運用を行うのに適した商品が開発されています。

このような環境の中、マネックス証券では、業界最低水準のコスト(信託報酬等)で運用できるパッシブ・ファンドと

コスト考慮後のパフォーマンスが比較優位なアクティブ・ファンドを中心に、

最も進んだ商品の中からiDeCoでの資産運用に適した商品を取り揃えました。

—

最大手SBI証券と同等のサービス!クレカ積立で選んでいる人はiDeCoも管理面で選んでも良さそうだよ。